黎玉松

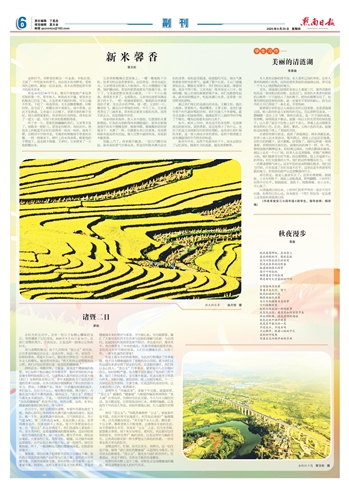

金秋时节,田野里的稻谷一片金黄,丰收在望。又到了一年吃新米的季节,站在故乡的田野里,看秋风吹过稻田,掀起一层层金浪,我不由得想起那年那月的新米饭来。

那是20世纪80年代末,刚实行家庭联产承包责任制的第一年。那年秋天,秋收尚未开镰,家里米仓的粮食已经见了底,正是青黄不接的时候。可天公偏不作美,下起了一场连阴雨,毛毛雨飘着飘着,时断时续,没完没了。稻穗在雨中垂着头,绿中带黄,迟迟不见熟透。父亲每日立在檐下,望着田里的稻子发怔,眉头锁得紧紧的。母亲则在灶房转悠,将米缸刮了一道又一道,可刮下的米粒数都数得清。

终于有一日,看着饥肠辘辘的我们,父亲等不及了。他取来一把折刀,冒雨走向稻田。雨丝斜织,将他身上的粗蓝布衣衫打湿得深一块浅一块的。他弯下腰,在稻田中仔细寻觅,专挑那些稍微绿中带黄的谷穗,一枝一枝地采下。稻叶上的水珠滚落,顺着他的手臂流下,他也顾不得擦。不多时,父亲便采了一大抱稻穗回来。

父亲将稻穗摊在堂屋地上,一穗一穗地脱下谷粒。很多谷粒还是带着浆的,还很青涩。母亲生起灶火,父亲便将谷粒倒入大铁锅中,用小火慢慢焙干催熟。锅铲翻动间,青涩的稻香混着水汽弥漫开来。焙干了,父亲就把稻谷放进石碓里,一下一下小心地舂。舂得差不多了,全部取出。父亲伸出他那双满是茧子的大手,一把一把地搓着稻谷。糙砺的谷壳磨着他的手掌,发出沙沙的声响。搓一把,父亲吹一口,糠皮纷飞,露出白中带绿的米粒。半天工夫,父亲竟然弄出了三碗米来。那米粒泛着青玉般的光泽,虽然不那么白,却显得格外珍贵。

母亲将新米淘净,放入水中浸泡。灶膛里的火重新燃起,红色的火焰映得母亲满脸通红。新米在铁锅里烧开的水中慢慢变胖、渐渐伸腰,像睡醒的娃娃舒展身子。水沸了一阵,估摸着生米已经煮熟,母亲便将新米连汤带水舀起,倒入空箕中滤掉米汤,再放到木甑里蒸。

饭甑上汽了,母亲揭开甑盖,一团白汽腾空而起。新米饭的香气扑鼻而来,那是任何陈米都无法比拟的清香。饭粒晶莹剔透,绿意隐约可见。烟火气裹挟着新米特有的香气,溢满了整个灶屋,又从门窗缝里钻出去,飘散在雨雾中。我们围坐在桌前,捧着饭碗,竟舍不得下筷。父亲夹起一筷米饭送入口中,细细咀嚼,脸上的皱纹渐渐舒展开来。我们也跟着吃起来,新米饭软糯适中,吃起来满口生香,还带着一丝田野里的甜味。

最让我们难忘的是滤出的米汤,又稠又粘,盛在土碗里,冒着热气。喝到嘴里,又香又甜,是我们童年那个时代最好喝的饮料。我们兄妹几个争着喝,最后总是最小的妹妹得胜,她捧起那只土碗咕咚咕咚喝了个精光,嘴角还留着米汤的白沫子。

如今,新米上市时,我也会买些来尝鲜。电饭煲煮出的新米饭,固然香甜,却总觉得少了些什么。也许少的是父亲搓稻谷时的那份期盼,是母亲灶前忙碌的身影,是一家人围坐分享的喜悦,是那个物资匮乏却充满温情的年代特有的味道。

新米年年有,而那个吃新米的下午,却永远留在了记忆深处,随着岁月的流逝,越发清香醇厚。