黎玉松

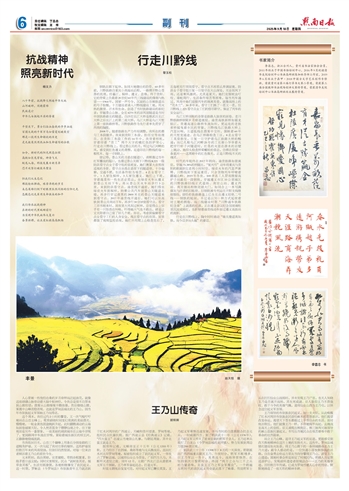

钢轨在脚下延伸,如同大地健壮的肋骨。60多年前,川黔铁路自重庆小南海站启程,一路劈开黔山苍莽的肌理,经綦江、桐梓、遵义、息烽,终于贵阳。它的脊梁上负载着20世纪60年代三线建设的烽烟与热望——1964年,国家一声号令,沉寂的山谷被铁道兵的号子惊醒,十万建设者涌入川黔线建设工地,用火热的激情、汗水和生命,创造了当时铁路建设的新纪录:穿越娄山山脉、全长4270米的凉风垭隧道是当时中国铁路最长的隧道,白沙沱长江大桥是继武汉长江大桥之后长江上的第二座大桥,乌江大桥是乌江天堑上第一座铁路桥等,川黔铁路作为先行者率先贯穿了西南的胸膛。

2008年,随着铁路生产力布局调整,我所在的都匀工务段撤并,我来到贵阳工务段,担任宣传助理员。在贵阳工务段工作的14年中,我背着相机,穿着印着“贵工”两个大字的橘红色防护背心,行走在川黔线上,看过娄山关的月,听过乌江河畔的风,感受到红色遵义的肃穆,足迹印在川黔线的每一根枕木、每一寸钢轨上。

曾记得,娄山关的月悬在隧道口,清辉漫过当年红军鏖战的隘口,也漫过娄山关脚下川黔线K221一级防洪看守点女子看守组的值班室,她们裹紧大衣彻夜巡视的身影。看守点坐落在悬崖下的隧道旁,十分偏僻,交通不便,生活条件较为艰苦。4名女看守工中,1人家住桐梓,3人家住遵义。她们上下班,背着蔬菜和一些生活必需品,坐绿皮火车从遵义到娄山关站下车,再从娄山关火车站步行3公里,来到防洪看守点。渝贵线开通前,她们得坐绿皮火车到桐梓,转乘公共汽车到娄山关隧道北端,再步行穿过漆黑的2800米长的娄山关隧道来到看守点。2017年渝贵线开通后,她们可以坐高铁到娄山关南站下车,再步行30分钟到看守点。看守工田书刚来时,深夜里大风刮过树林,总觉得山上似乎有一只怪兽在叫唤,吓得她大气也不敢出,硬是让丈夫陪着自己值了好几个班。好在,考虑到偏僻看守点女看守工们的人身安全,现在看守点的房顶、屋里都装了视频监控系统,她们不用爬上山检查危石了,且每班实行双岗看守,看守点不再那么单调寂寞。防洪女子看守组日复一日坚守在大山深处,无论刮风下雨,还是寒风凛冽,尤其是夏天,她们克服蚊虫叮咬、毒蛇爬行、生活条件艰苦等困难,每当列车通过,风雨中她们迎接列车的飒爽英姿,就像战场上的“花木兰”。30多年来,看守工们换了一茬又一茬,但川黔线上221看守点女工们的恪尽职守,保证了列车的安全运行。

乌江五桥同框的奇景是铁路人独享的画卷。老川黔铁路桥钢梁岁月痕迹斑驳,渝贵高铁新桥如银龙掠江,贵遵高速公路桥车流如织,更远处的老铁索桥摇曳着乡民的背篓,川黔线乌江铁路大桥上汽笛回响,五道弧线在晨雾中交织,倒映着60年的天堑变通途。在乌江桥路检查工区,8名女看守工英姿勃发,日复一日守护着乌江铁路大桥的畅通;而已扎根乌江河畔25年的工长谢小华举着火把穿行虾子河隧道时,红色的火苗在渗水的岩壁上跳动,她仰头检查桥梁螺栓的姿态,仿佛在仰望一条星河——这黑暗中的红色微光,正是川黔线不灭的魂灵。

时代的车轮终在2017年转向。渝贵铁路如箭离弦,穿越75.38%的桥隧比,“复兴号”动车将重庆与贵阳的距离挤压进两小时时空。绿皮火车的汽笛声渐稀,川黔线卸下客运重任,只余货物列车呼啸着翻越山岭。2019年冬夜,500多名工人冒雨拨接高炉子站最后一段钢轨,穿越遵义市区33公里城区的川黔铁路旧线正式退场。南宫山站、遵义西站、南关镇站相继闭锁大门,如同合上一本写满煤灰与汗渍的旧账册。旧钢轨被专列运往开阳支线继续服役,曾经的铁路路基上已生长出遵义轻轨二号线——钢铁的轮回,不过是以另一种方式延续着对土地的拥抱。而三线建设时期“川黔通车铁路纪念章”上剥落的红漆,正在遵义会议纪念馆玻璃柜里沉淀成暗红,也折射着渝贵线动车掠过遵义高铁站的流影。

行走在川黔线上,胸中时时涌动“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的豪迈。